Обгоревшие танкисты, эвакогоспитали и тёмный город

22 июня 1941 года — дата, которая чётко разрывает историю на время «до войны» и на «войну». Но вот по словам ульяновских старожилов, бывших в ту пору младшими школьниками или подростками, осознание происходящего наступило позднее. «Молодёжка» полистала архивы — что происходило в те дни в Ульяновске?

Тёмный город

А в воскресенье 22 июня 1941 года было совсем непонятно, о чём так тревожатся старшие, особенно те, кто пережил Первую мировую войну и революцию. Ведь это только при царе нас колотили германцы, а теперь у нас Красная армия, самая сильная в мире! Да, мы через неделю будем в Берлине!

Осознание драматизма происходящего случилось позднее, когда началась массовая мобилизация, а за ней — прибытие первых эвакуированных. Окна квартир стали обклеивать бумажными крестами, чтобы стёкла не разлетались осколками от возможных взрывных волн. «Глупость, конечно, — комментировал бывший ульяновский офицер Советской армии. — От взрыва окна вместе с рамами вылетают». Из опасения возможных ночных налётов вражеской авиации стал действовать жёсткий режим затемнения, окна затягивали плотными шторами, одеялами, по городу в вечернее время ходили комсомольские патрули, следившие, чтобы из-за штор не мог просочиться и малейший луч света. Наконец, особенно интенсивно во время битвы за Москву, с поздней осени 1941 года, в дома и квартиры ульяновцев хлынул поток «похоронок»…

До тылового Ульяновска долетали немецкие самолёты-разведчики — фронтовики, находившиеся в городе, раненые или списанные со строевой по ранению, чётко различали «фрицев» по звуку моторов. По врагу начинали работать зенитные батареи, располагавшиеся на Венце и прикрывавшие мост через Волгу, теперь известный как Императорский. Эта пальба, от которой дрожали стёкла и даже стены, по рассказам старожилов, была одним из самых неприятных и пугающих впечатлений от войны.

Доктор Суров

23 июня 1941 года в ульяновской газете «Пролетарский путь» была опубликована статья известного ульяновского врача, доктора-офтальмолога Григория Сурова (1871–1947), участника Русско-японской, 1-й мировой и Гражданской войн (воевал и за «белых», и за «красных») — «Фашисты глубоко просчитались».

Доктор Суров не сомневался в окончательной победе, но с высоты жизненного и боевого опыта вполне осознавал её цену: «Эта война, навязанная нам сумасшедшим Гитлером, приведёт фашизм к окончательной гибели. С нами народы, порабощённые Гитлером, с нами немецкие рабочие, крестьяне и интеллигенция. Если потребуется, я, семидесятилетний старик, готов к тому, чтобы отправиться на фронт. Кровь, пролитая нашим народом, избавит от постыдной неволи миллионы людей. Кровь, пролитая нашим народом, приведёт фашизм к окончательной гибели».

Эвакогоспитали

Слова доктора Сурова звучат как пророчество — но и тихий двор на Советской, 15 тоже чётко характеризует лето 1941 года.

В этом дворе, в этом доме проживал с 1938 года военврач 1-го ранга, подполковник по армейскому счёту Борис Сергеевич Зверев (1899–1958). В начале ульяновской службы он был начальником войскового лазарета, а в феврале 1941-го, когда он вернулся после учёбы в Ленинграде на курсах усовершенствования медсостава, его назначили начальником терапевтического отделения Ульяновского военного госпиталя.

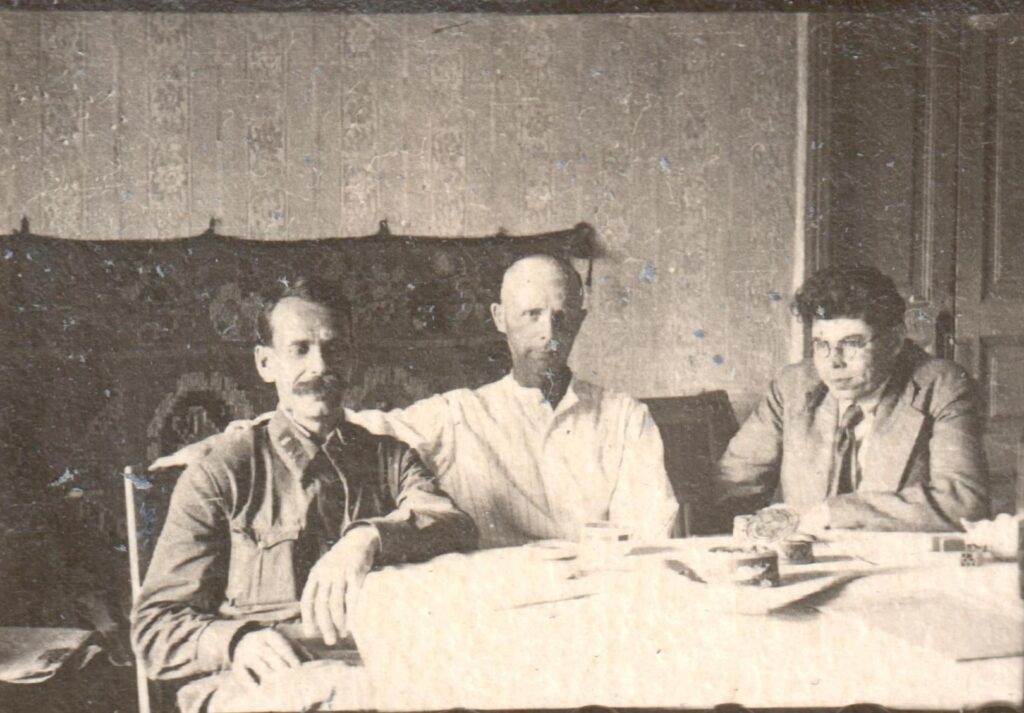

Борис Зверев с друзьями на квартире в доме по Советской улице № 15. 1939 или 1940 год

После начала Великой Отечественной войны Борис Сергеевич стал начальником развёрнутого в Ульяновске эвакогоспиталя № 999.

Так называемые эвакуационные госпитали, или эвакогоспитали, как называли их из советской любви к сокращениям и аббревиатурам, были госпиталями военного времени, которые разворачивались за пределами линии фронта, в тылу, для оказания квалифицированной медицинской помощи раненым и больным.

Эвакогоспитали создавались из расчёта от 200 до 2000 коек. Госпитали группировались в населённых пунктах своеобразными «кустами» на 10–15 госпиталей, в каждый из которых помещались больные и раненые по узкой специализации ранений и травм: конечности, полостные, ожоги. Непосредственно в Ульяновске в годы войны действовало 14 (по другим данным 15) госпиталей, часть из которых создавалась на месте, а часть была эвакуирована из прифронтовых и оккупированных районов СССР.

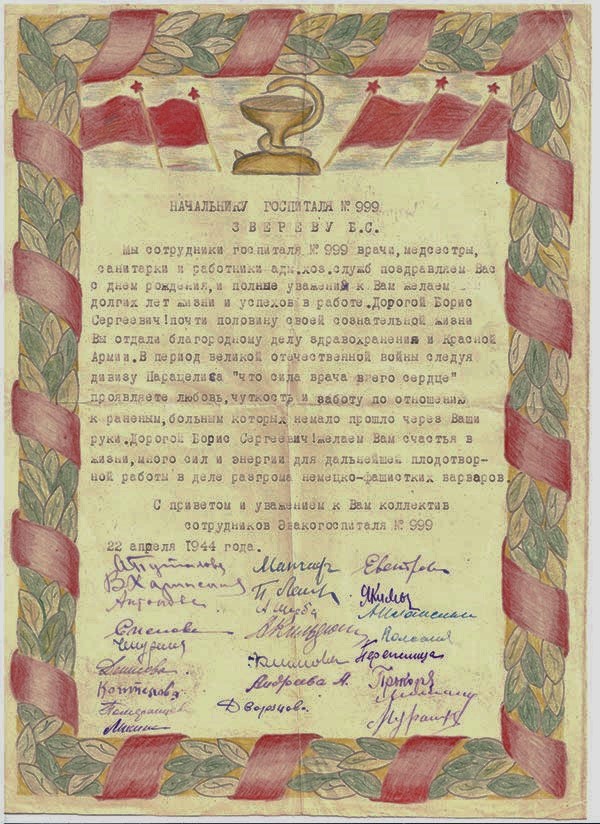

Адрес Борису Звереву от коллег, 1944 год

Всего в тех пределах, которые охватила образованная в 1943 году Ульяновская область, располагалось 26 госпиталей, через которые за годы войны прошло 133 тысячи бойцов и командиров Красной армии.

Коллектив эвакогоспиталя № 999. Начальник госпиталя Борис Зверев — четвертый справа в первом ряду. 3 августа 1941 года

Фото военврача

В семье военврача Бориса Зверева был фотоаппарат, который запечатлел как само семейство, Бориса Сергеевича, его коллег, так и, что особенно важно, виды Ульяновска, предвоенного и военных лет. Хранимый в семье снимок коллектива эвакогоспиталя № 999, сделанный 3 августа 1941 года, явно делался приглашённым фотографом-профессионалом.

Начальник госпиталя Борис Зверев потеснился, уступив самый центр фотографии двум равным с ним по званию военврачам 1-го ранга, но явно занимающим более высокие должности военным. У его соседа на груди видна учреждённая в 1938 году медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Это была юбилейная медаль, но глубоко уважаемая, поскольку ей награждали участников Гражданской войны.

Борис Зверев тоже оказался на фронте Гражданской, будучи студентом Военно-медицинской академии, во время наступления «белых» на Петроград в октябре-ноябре 1919 года, но его участие на медаль не потянуло.

Перед начальствующим составом на земле сидела симпатичная девушка в берете, одетая по «гражданке». У неё в руках два красиво оформленных букета цветов. Но перед нами явно не день рождения барышни, не её юбилей. Лицо девушки особенно серьёзно и сосредоточено. Видимо, запечатлены проводы барышни — но куда? На учёбу? На фронт?..

Военный врач — самая гуманная военная профессия. Но именно военные врачи, даже здесь, в Ульяновске, в глубоком тылу, как никто ощущали близость войны, каждый день сталкиваясь с её тяжёлыми последствиями. Госпитали особым образом приближали войну к тыловому Ульяновску — здесь лечились те, кто видел войну воочию, что называется, «нюхнул пороху», был войной задет и даже искалечен.

Испугался операции

Раненые были источниками «окопной правды» От них узнавали о фронте то, о чём не писали в газетах, о поражениях, о потерях. Не то чтобы они рассказывали об этом всем подряд, но мальчишки довольно легко находили общий язык со вчерашними мальчишками, разница в возрасте с которыми у них составляла часто лишь пару лет. С изуродованными войной людьми можно было запросто встретиться на рынке, в общественной бане. В глаза бросались обгоревшие танкисты, признанные негодными к строевой службе, но продолжавшие служить Родине в двух танковых училищах Ульяновска. Списанными по тяжёлым ранениям нестроевиками являлись все военруки в школах.

Бывшие мальчишки военных лет вспоминали о трагикомическом случае. В ранних зимних сумерках на улице Радищева, близ эвакогоспиталя № 4457, занимавшего во время войны здание современного лицея при УлГТУ, они увидели бегущего босиком взъерошенного человека в больничном халате. Он пронёсся мимо, за ним показались бегущие санитарки: «Ребята, раненого не видели?» — «А чего случилось?», «Да ему на операцию ложиться, а он испугался и убежал!» Ну, тогда показали.

Всю войну военврач 1-го ранга, подполковник медицинской службы Борис Сергеевич Зверев лечил раненых командиров и красноармейцев. Он не был на фронте, но Родина высоко оценила его труды, вручив высшую награду СССР, орден Ленина и два ордена Красного Знамени.

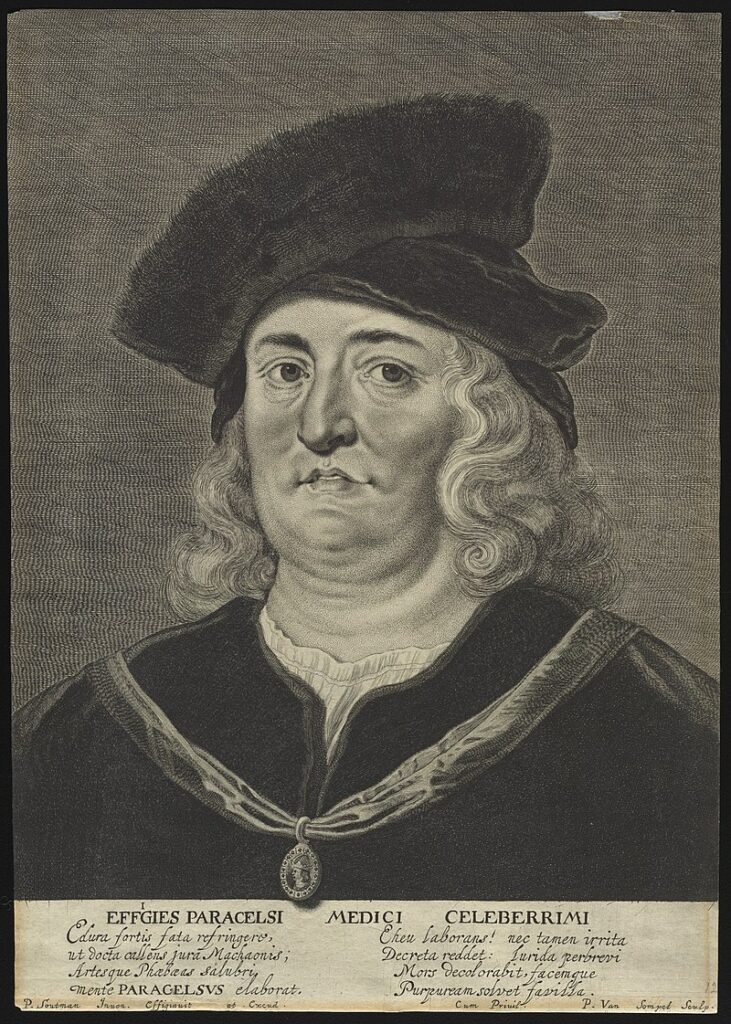

Сотрудники госпиталя № 999 писали в адресе, оформленном по случаю 45-летия своего начальника, 22 апреля 1944 года: «Дорогой Борис Сергеевич! Почти половину своей сознательной жизни Вы отдали благородному делу здравоохранения и Красной армии. В период Великой Отечественной войны, следуя девизу Парацельса, что сила врача в его сердце, Вы проявляете любовь, чуткость и заботу по отношению к раненым и больным, которых немало прошло через Ваши руки».

Несколько необычно звучит в ульяновском контексте имя средневекового швейцарца Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгайма, прославленного под псевдонимом Парацельса (1493–1541) и утвердившегося в памяти потомства в качестве алхимика, оккультиста и мага. Но стоит вспомнить, что Парацельс был замечательным медиком, фармацевтом, «отцом» современной медицины — и военным врачом, прошедшим множество кампаний в желании облегчать участь раненых.

Парацельс

Ермил ЗАДОРИН.